幕末を駆け抜けた武士の篤い息遣いが宿る城

鹿児島城_御楼門01

目次

鹿児島城の見どころとイベント

鹿児島城の見どころは、復元された御楼門と堅固な石垣です。

御楼門は幅約20m、高さ約20mと国内最大級の規模を誇り、2020年に明治以来およそ140年ぶりに復元されました。

本丸跡や二の丸跡、御厩跡の石垣は、多くの戦乱や災害を乗り越えて残り、布積みや亀甲崩し積みなど、様々な積み方を見ることができます。

西南戦争の弾痕や貴重な刻印も見どころです。

城山を背に構え、堂々とした門構えと石垣の迫力が、かつての薩摩藩の威信を今に伝えています。

鹿児島城は背後の山城と麓の館で構造されており、本丸・二之丸などが段階的に連なる連郭式の縄張りをもつ城郭です。

県内では珍しい高石垣と濠が築かれています。

背後の城山の形が、翼を広げた鶴の姿に似ていたことから、別名「鶴丸城」とも呼ばれています。

鹿児島城は鹿児島市城山町、標高107mの城山の東麓に位置します。

北に城山がそびえ、西に甲突川が流れ、南には薩摩藩祖を祀る照国神社があります。

東側には旧薩摩街道が通り、海にも近い交通の要衝でした。

周囲には西郷隆盛銅像や薩摩義士碑などの史跡が点在し、城下町時代の雰囲気が色濃く残ります。

自然の高台と水辺を巧みに利用した立地は、防御と利便性の両面で優れていました。

鹿児島城は1601年、初代薩摩藩主・島津家久が築城を始めました。

以降、明治維新まで約270年にわたり島津家の居城として薩摩藩政の拠点となります。

義弘や斉彬など、歴代藩主が藩政を司り、南九州の政治・経済・文化の中心地として発展しました。

斉彬の時代には、集成館事業を推進し、西洋技術の導入や近代化の礎を築きました。

1877年、西南戦争で西郷隆盛率いる薩軍が籠城しましたが、官軍の砲撃で鹿児島城は焼失しました。

毎年夏には、鹿児島城の藩士である斉彬を祀る照国神社で「六月灯」が開催されます。

境内や参道には約800基の色鮮やかな灯籠が並び、夜になると優しい光があたりを包み込みます。

様々な屋台やステージイベント、花火も予定されており、見どころが盛りだくさんです。

さらに城山からは、灯籠と露店のあかりが織りなす幻想的な夜景を楽しめます。

御楼門は幅約20m、高さ約20mと国内最大級の規模を誇り、2020年に明治以来およそ140年ぶりに復元されました。

本丸跡や二の丸跡、御厩跡の石垣は、多くの戦乱や災害を乗り越えて残り、布積みや亀甲崩し積みなど、様々な積み方を見ることができます。

西南戦争の弾痕や貴重な刻印も見どころです。

城山を背に構え、堂々とした門構えと石垣の迫力が、かつての薩摩藩の威信を今に伝えています。

鹿児島城は背後の山城と麓の館で構造されており、本丸・二之丸などが段階的に連なる連郭式の縄張りをもつ城郭です。

県内では珍しい高石垣と濠が築かれています。

背後の城山の形が、翼を広げた鶴の姿に似ていたことから、別名「鶴丸城」とも呼ばれています。

鹿児島城は鹿児島市城山町、標高107mの城山の東麓に位置します。

北に城山がそびえ、西に甲突川が流れ、南には薩摩藩祖を祀る照国神社があります。

東側には旧薩摩街道が通り、海にも近い交通の要衝でした。

周囲には西郷隆盛銅像や薩摩義士碑などの史跡が点在し、城下町時代の雰囲気が色濃く残ります。

自然の高台と水辺を巧みに利用した立地は、防御と利便性の両面で優れていました。

鹿児島城は1601年、初代薩摩藩主・島津家久が築城を始めました。

以降、明治維新まで約270年にわたり島津家の居城として薩摩藩政の拠点となります。

義弘や斉彬など、歴代藩主が藩政を司り、南九州の政治・経済・文化の中心地として発展しました。

斉彬の時代には、集成館事業を推進し、西洋技術の導入や近代化の礎を築きました。

1877年、西南戦争で西郷隆盛率いる薩軍が籠城しましたが、官軍の砲撃で鹿児島城は焼失しました。

毎年夏には、鹿児島城の藩士である斉彬を祀る照国神社で「六月灯」が開催されます。

境内や参道には約800基の色鮮やかな灯籠が並び、夜になると優しい光があたりを包み込みます。

様々な屋台やステージイベント、花火も予定されており、見どころが盛りだくさんです。

さらに城山からは、灯籠と露店のあかりが織りなす幻想的な夜景を楽しめます。

鹿児島城へのアクセス方法

飛行機で行く場合

鹿児島空港から九州自動車道を使って車で約55分

▼レンタカーは以下

・トヨタレンタリース鹿児島空港店 0995-58-2306

・日産レンタカー鹿児島空港店 0995-58-2121

・ニッポンレンタカー鹿児島空港営業所 050-1712-2365

空港から高速バスに乗る場合は、南国交通 鹿児島市内のりばから乗車、「天文館」で下車

そこから徒歩で15~20分

▼レンタカーは以下

・トヨタレンタリース鹿児島空港店 0995-58-2306

・日産レンタカー鹿児島空港店 0995-58-2121

・ニッポンレンタカー鹿児島空港営業所 050-1712-2365

空港から高速バスに乗る場合は、南国交通 鹿児島市内のりばから乗車、「天文館」で下車

そこから徒歩で15~20分

新幹線・電車で行く場合

・九州新幹線:JR鹿児島中央駅下車

そこから徒歩で目指します。(10分ほど)

そこから徒歩で目指します。(10分ほど)

車で行く場合

九州自動車道 鹿児島北ICより伊敷街道経由で約15分

以下をナビに登録ください。

鹿児島県歴史・美術センター黎明館 無料駐車場

住所:〒892-0853鹿児島県鹿児島市城山町7-2

以下をナビに登録ください。

鹿児島県歴史・美術センター黎明館 無料駐車場

住所:〒892-0853鹿児島県鹿児島市城山町7-2

駐車場

鹿児島県歴史・美術センター黎明館 無料駐車場

住所:〒892-0853鹿児島県鹿児島市城山町7-2

住所:〒892-0853鹿児島県鹿児島市城山町7-2

鹿児島城、最寄りの場所からのアクセス方法

JR鹿児島駅から国道10号に出て左折し、まっすぐ鹿児島城へ向かいます。

途中に、私学校跡があり、さらに進むと鹿児島城の本丸石垣です。ここから

御楼門→鹿児島県歴史・美術センター黎明館→薩摩義士碑→城山→照國神社→西郷隆盛像を見学し、最後に少し足を伸ばして、薩摩藩主島津家の御殿であった仙巌園を紹介します。

途中に、私学校跡があり、さらに進むと鹿児島城の本丸石垣です。ここから

御楼門→鹿児島県歴史・美術センター黎明館→薩摩義士碑→城山→照國神社→西郷隆盛像を見学し、最後に少し足を伸ばして、薩摩藩主島津家の御殿であった仙巌園を紹介します。

鹿児島城を散策する

私学校跡

JR鹿児島駅を出て国立鹿児島医療センターに向かうと私学校跡の石垣が見えてきます。

私学校は、1871年(明治4年)、西郷隆盛が創設した士族教育機関で、旧武士階級の青少年に学問と武芸を教える場でした。校舎は木造瓦葺きの平屋建てで、講堂や道場、寄宿舎を備え、城の堀端近くに広がる敷地を利用していました。西南戦争(1877年)の際には薩摩軍の拠点となり、銃砲・弾薬の製造や戦略会議が行われました。戦後、建物は失われましたが、現在も石垣や石段が残り、当時の規模と構造を偲ばせています。

私学校は、1871年(明治4年)、西郷隆盛が創設した士族教育機関で、旧武士階級の青少年に学問と武芸を教える場でした。校舎は木造瓦葺きの平屋建てで、講堂や道場、寄宿舎を備え、城の堀端近くに広がる敷地を利用していました。西南戦争(1877年)の際には薩摩軍の拠点となり、銃砲・弾薬の製造や戦略会議が行われました。戦後、建物は失われましたが、現在も石垣や石段が残り、当時の規模と構造を偲ばせています。

本丸の石垣

私学校跡すぐに本丸の石垣と内堀、そして御楼門が見えます。

鹿児島城の本丸石垣は、1601年(慶長6年)に島津義弘・義久兄弟によって築かれたもので、本丸を守る要の防御施設でした。高さは約7〜10メートルで、切石と自然石を組み合わせた堅牢な構造です。又、角部には安定性を高め、本丸北東隅が鬼門の方角にあたることから直角ではなく斜めに落とす「隅落し」が施されています。これにより、実用性と風水的配慮が融合した造りとなっています。

1877年(明治10年)の西南戦争では、この石垣も激しい戦闘に巻き込まれ、多くの銃弾跡が残りました。現在もその跡は生々しく、当時の戦いの激しさと城の防御力を物語っています。

鹿児島城の本丸石垣は、1601年(慶長6年)に島津義弘・義久兄弟によって築かれたもので、本丸を守る要の防御施設でした。高さは約7〜10メートルで、切石と自然石を組み合わせた堅牢な構造です。又、角部には安定性を高め、本丸北東隅が鬼門の方角にあたることから直角ではなく斜めに落とす「隅落し」が施されています。これにより、実用性と風水的配慮が融合した造りとなっています。

1877年(明治10年)の西南戦争では、この石垣も激しい戦闘に巻き込まれ、多くの銃弾跡が残りました。現在もその跡は生々しく、当時の戦いの激しさと城の防御力を物語っています。

御楼門

御楼門は、城の正門として本丸南側に位置し、藩主や公式行事の出入り口として威厳を示す役割を担いました。創建は1601年(慶長6年)頃で、二層の楼門構造を持ち、桁行約20メートル、梁間約6メートル、高さ約12メートルの規模でした。1階部分は頑丈な櫓門造りで、厚い板扉と石垣で守られ、2階は武者が詰められる空間となっていました。1873年の火災で焼失しましたが、2020年に当時の意匠を忠実に再現して復元され、現在は鹿児島城の象徴的存在となっています。

鹿児島県歴史・美術センター黎明館

御楼門をくぐって城内に入るとすぐに、虎口石垣と歴史・美術センター黎明館です。

鹿児島県歴史・美術センター黎明館は、鹿児島城本丸跡に1983年(昭和58年)に開館した文化施設です。西南戦争で焼失した本丸御殿跡に建てられ、県民の歴史・文化・芸術の保存と発信を目的としています。館内は考古・歴史・美術の3部門に分かれ、薩摩藩の歴史資料、西郷隆盛や大久保利通ゆかりの品、薩摩焼や甲冑、刀剣などが展示されています。また、特別展や講座も行われ、鹿児島の歴史と文化を総合的に学べる拠点となっています。

鹿児島県歴史・美術センター黎明館は、鹿児島城本丸跡に1983年(昭和58年)に開館した文化施設です。西南戦争で焼失した本丸御殿跡に建てられ、県民の歴史・文化・芸術の保存と発信を目的としています。館内は考古・歴史・美術の3部門に分かれ、薩摩藩の歴史資料、西郷隆盛や大久保利通ゆかりの品、薩摩焼や甲冑、刀剣などが展示されています。また、特別展や講座も行われ、鹿児島の歴史と文化を総合的に学べる拠点となっています。

薩摩義士碑

黎明館を後にして、城山公園への遊歩道に向かう途中に薩摩義士碑があります。

鹿児島城の薩摩義士碑は、本丸跡の一角に立つ記念碑で、江戸時代中期、木曽三川(木曽川・長良川・揖斐川)の治水工事に命を懸けて従事した薩摩藩士を顕彰するものです。宝暦治水と呼ばれるこの工事は1754年、幕府の命で行われ、過酷な作業や病により51名が殉職しました。碑には彼らの功績と名前が刻まれ、地元では「薩摩義士」として今も敬われています。毎年慰霊祭が行われ、鹿児島と岐阜の交流の象徴ともなっています。

鹿児島城の薩摩義士碑は、本丸跡の一角に立つ記念碑で、江戸時代中期、木曽三川(木曽川・長良川・揖斐川)の治水工事に命を懸けて従事した薩摩藩士を顕彰するものです。宝暦治水と呼ばれるこの工事は1754年、幕府の命で行われ、過酷な作業や病により51名が殉職しました。碑には彼らの功績と名前が刻まれ、地元では「薩摩義士」として今も敬われています。毎年慰霊祭が行われ、鹿児島と岐阜の交流の象徴ともなっています。

城山

遊歩道で城山公園に向かいます。

鹿児島城背後の城山は標高107メートルの小高い山で、天然の要害として城の防御を担いました。古くは「鶴嶺(つるがね)」と呼ばれ、海や市街を一望できる地形から、物見や砲台の設置に利用されました。西南戦争では薩摩軍がここに陣を構え、政府軍との激戦が繰り広げられました。山は急峻な斜面と岩場を備え、攻め手を寄せ付けにくい構造を持ちます。ちなみに、西郷隆盛がこもったとされる西郷隆盛洞窟は城山公園駐車場近くにあります。

鹿児島城背後の城山は標高107メートルの小高い山で、天然の要害として城の防御を担いました。古くは「鶴嶺(つるがね)」と呼ばれ、海や市街を一望できる地形から、物見や砲台の設置に利用されました。西南戦争では薩摩軍がここに陣を構え、政府軍との激戦が繰り広げられました。山は急峻な斜面と岩場を備え、攻め手を寄せ付けにくい構造を持ちます。ちなみに、西郷隆盛がこもったとされる西郷隆盛洞窟は城山公園駐車場近くにあります。

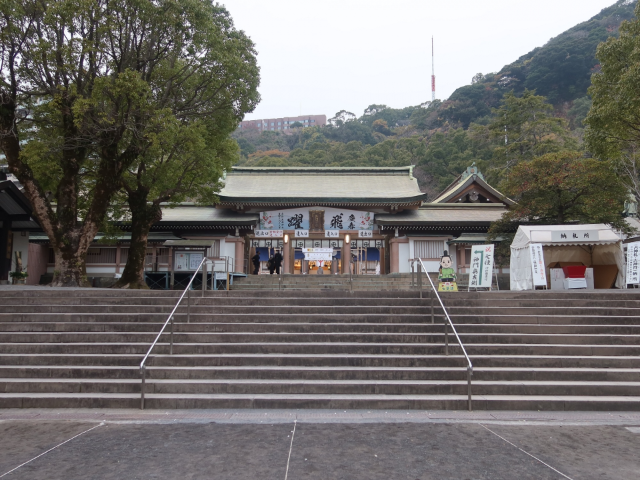

照國神社

城山公園から下ると照国神社があります。

照国神社は、1863年(文久3年)に創建され、薩摩藩第28代藩主で幕末の名君・島津斉彬を祀っています。斉彬の死後、その功績を称え明治時代に現在の場所へ遷座しました。社殿は神明造を基調にした荘厳な木造建築で、拝殿・本殿・神門が一直線に配されています。境内は広く、城跡の一部として城下町と結びついた信仰の中心でした。毎年7月には「照国神社夏祭り」が行われ、多くの参拝者で賑わい、鹿児島の歴史と文化を今に伝えています。

照国神社は、1863年(文久3年)に創建され、薩摩藩第28代藩主で幕末の名君・島津斉彬を祀っています。斉彬の死後、その功績を称え明治時代に現在の場所へ遷座しました。社殿は神明造を基調にした荘厳な木造建築で、拝殿・本殿・神門が一直線に配されています。境内は広く、城跡の一部として城下町と結びついた信仰の中心でした。毎年7月には「照国神社夏祭り」が行われ、多くの参拝者で賑わい、鹿児島の歴史と文化を今に伝えています。

西郷隆盛像

照國神社から鹿児島市立美術館方面に向かうと西郷隆盛像があります。

鹿児島二の丸跡に立つ西郷隆盛像は、1937年(昭和12年)に建立された銅像で、軍服姿の西郷が城山を背景に立つ姿を表しています。西郷隆盛は明治維新の立役者で、戊辰戦争を勝利に導き、新政府の要職を務めました。また、版籍奉還や廃藩置県を推進し、日本の近代化に大きく貢献しました。晩年は西南戦争で政府軍と戦い、城山で自刃しました。この像は、その功績と精神を後世に伝える象徴として、多くの人々に親しまれています。

鹿児島二の丸跡に立つ西郷隆盛像は、1937年(昭和12年)に建立された銅像で、軍服姿の西郷が城山を背景に立つ姿を表しています。西郷隆盛は明治維新の立役者で、戊辰戦争を勝利に導き、新政府の要職を務めました。また、版籍奉還や廃藩置県を推進し、日本の近代化に大きく貢献しました。晩年は西南戦争で政府軍と戦い、城山で自刃しました。この像は、その功績と精神を後世に伝える象徴として、多くの人々に親しまれています。

仙巌園

JR鹿児島駅に戻り、日豊本線で1駅の場所にある「仙巌園駅」に向かいます。駅を出てすぐが仙巌園入口です。

仙巌園(せんがんえん)は、1658年(万治元年)に薩摩藩第19代藩主・島津光久が別邸として築いた大名庭園で、鹿児島城の北東、錦江湾と桜島を望む絶景の地に位置します。庭園は築山泉水庭の様式を取り入れ、桜島を借景とした雄大な景観が最大の魅力です。藩主や来賓の接待、休養の場として利用され、政治や文化交流の舞台にもなりました。園内には、重要文化財の磯御殿、反射炉跡、集成館機械工場跡など近代化を象徴する遺構が点在します。また、季節の花々や石灯籠、曲水、築山などが巧みに配置され、薩摩藩の美意識と技術力を伝えています。現在は一般公開され、歴史・文化・自然を一度に体感できる鹿児島を代表する観光名所となっています。

仙巌園(せんがんえん)は、1658年(万治元年)に薩摩藩第19代藩主・島津光久が別邸として築いた大名庭園で、鹿児島城の北東、錦江湾と桜島を望む絶景の地に位置します。庭園は築山泉水庭の様式を取り入れ、桜島を借景とした雄大な景観が最大の魅力です。藩主や来賓の接待、休養の場として利用され、政治や文化交流の舞台にもなりました。園内には、重要文化財の磯御殿、反射炉跡、集成館機械工場跡など近代化を象徴する遺構が点在します。また、季節の花々や石灯籠、曲水、築山などが巧みに配置され、薩摩藩の美意識と技術力を伝えています。現在は一般公開され、歴史・文化・自然を一度に体感できる鹿児島を代表する観光名所となっています。

鹿児島城の御城印と百名城スタンプ

鹿児島城の御城印

鹿児島城の御城印は以下の場所で購入できます。

鹿児島まち歩き観光ステーション

住所:〒892-0853鹿児島県鹿児島市城山町2-30 二之丸ビル1F

営業時間:9:00~17:30

休業日:年末年始

販売金額:300円

鹿児島まち歩き観光ステーション

住所:〒892-0853鹿児島県鹿児島市城山町2-30 二之丸ビル1F

営業時間:9:00~17:30

休業日:年末年始

販売金額:300円

鹿児島城の日本百名城スタンプ

鹿児島城の日本百名城スタンプは以下で押せます。

鹿児島まち歩き観光ステーション

住所:〒892-0853鹿児島県鹿児島市城山町2-30 二之丸ビル1F

営業時間:9:00~17:30

休業日:年末年始

鹿児島県歴史・美術センター黎明館

住所:〒892-0853鹿児島県鹿児島市城山町7-2

営業時間:9:00~18:00(入館は17:30まで)

休業日:月曜(祝日の場合は翌日)、毎月25日(土日の場合は開館)、年末年始

鹿児島まち歩き観光ステーション

住所:〒892-0853鹿児島県鹿児島市城山町2-30 二之丸ビル1F

営業時間:9:00~17:30

休業日:年末年始

鹿児島県歴史・美術センター黎明館

住所:〒892-0853鹿児島県鹿児島市城山町7-2

営業時間:9:00~18:00(入館は17:30まで)

休業日:月曜(祝日の場合は翌日)、毎月25日(土日の場合は開館)、年末年始

鹿児島城の入城情報

所在地

〒892-0853鹿児島県鹿児島市城山町7-2

開城時間

鹿児島城

24時間OK

鹿児島県歴史・美術センター黎明館

9:00~18:00(入館は17:30まで)

24時間OK

鹿児島県歴史・美術センター黎明館

9:00~18:00(入館は17:30まで)

休城日

鹿児島城

年中無休

鹿児島県歴史・美術センター黎明館

月曜(祝日の場合は翌日)、毎月25日(土日の場合は開館)、年末年始

年中無休

鹿児島県歴史・美術センター黎明館

月曜(祝日の場合は翌日)、毎月25日(土日の場合は開館)、年末年始

料金

鹿児島城

無料

鹿児島県歴史・美術センター黎明館

一般:410円、大学生・高校生:250円、中学生・小学生:150円

無料

鹿児島県歴史・美術センター黎明館

一般:410円、大学生・高校生:250円、中学生・小学生:150円

製作スタッフ紹介

記事担当

歴史作家。城郭ナビゲーター。

城巡り歴は約40年ほど。防衛施設としての城もさることながら城下町としての街づくりが好き。

特に江戸時代の教育・文化・経済に強く惹かれています。

日本100名城、日本続100名城を中心に訪れたお城の数は150城を超え、2025年に200城を目指し日夜研鑽中。

現在、城トリップで仲間たちと城巡りの情報交換を行いながら記事更新しています。

城巡り歴は約40年ほど。防衛施設としての城もさることながら城下町としての街づくりが好き。

特に江戸時代の教育・文化・経済に強く惹かれています。

日本100名城、日本続100名城を中心に訪れたお城の数は150城を超え、2025年に200城を目指し日夜研鑽中。

現在、城トリップで仲間たちと城巡りの情報交換を行いながら記事更新しています。